家庭にある発泡スチロール箱は、保冷や保温に優れています。鮮魚や野菜の持ち帰り、冬のキャンプでの凍結防止にも役立ちます。

EPSは98%が空気で軽く、緩衝性や断熱性に長けています。蓋付きの容器は簡易ゴミ箱や生ゴミのニオイ対策にも使え、洗って乾かせば繰り返し活用できます。

本記事では、クーラーボックス化やプランター化、宅配向けの緩衝材づくりなど、日常で役立つ具体的な再利用のアイデアを示します。工具選びや静電気対策など、安全に加工するための基本も押さえます。

最後に、家庭と事業所で異なる分別ルールやリサイクルの流れにも触れて、どこから手を付ければよいかが分かる設計にします。まずは気軽に試せる一歩から始めましょう。

発泡スチロールの基礎知識と特性を理解する

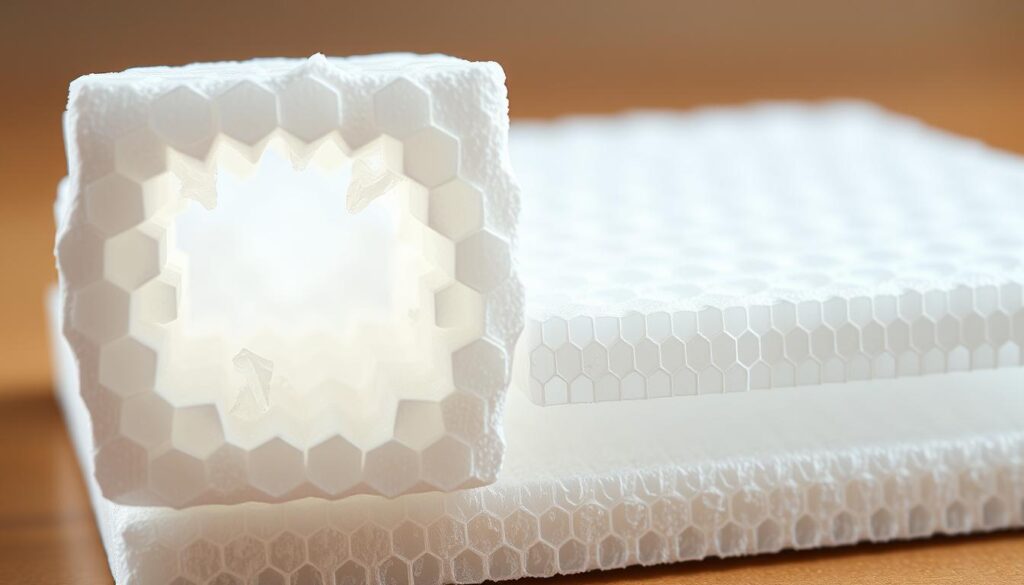

ビーズを蒸気で膨らませて作るEPSは、軽さと断熱性が特長の素材です。

断熱性と緩衝性の仕組み

独立気泡構造により内部の対流が小さく、熱が伝わりにくいです。氷水や熱湯の温度保持に向いています。

気泡が衝撃を吸収するため、梱包や輸送で緩衝材として高い効果を発揮します。

加工しやすさと経済性

軽量で切断や接着が容易なため、工作や補修に向きます。大量生産がしやすくコスト面でも有利です。

用途の広がりと注意点

- 容器:鮮魚・果実用の箱

- 緩衝材:家電やOA機器の梱包

- 建材・土木:断熱ボードや軽量盛土ブロック

日本の出荷実績では容器分野が中心で、2018年時点で約54%を占めます。燃焼時はCO2とH2Oが出るため、加工や処理で火気には注意してください。

発泡スチロール 再利用 方法の全体像と検索意図に応える使い分け

家庭で余っている発泡素材の箱は、用途を変えるだけで役立ちます。まずは「今ある箱をどう使うか」と「素材をどう再資源化するか」の二つの視点で整理しましょう。

屋内・ベランダ・アウトドアでの活用シーン別アプローチ

屋内では保温性や緩衝性を活かして食材の短期保管や小物収納に使えます。

ベランダではプランター代わりに苗の育成や根域制御に便利です。

アウトドアでは簡易クーラーボックスやごみ箱として活躍します。まずは形を保ったまま使い回して回数を増やしましょう。

再利用とリサイクル(マテリアル/ケミカル/サーマル)の境界線

再利用は形を残して別用途にする行為です。素材を壊して元に戻すのがリサイクルです。

- マテリアル:粉砕して再成形するルート。

- ケミカル:化学処理で原料に戻す方法。

- サーマル:焼却の熱を回収する方式。

個人が関わりやすいのは分別とマテリアル/サーマルへの橋渡しです。事業系は社内分別→減容→中間処理→再商品化の流れを目安にしてください。

クーラーボックスに再生する:保冷・保温の実践テクニック

簡単な工夫で箱の保冷力や保温力を上げると、買い物移動やキャンプで重宝します。氷の入れ方や蓋の密閉がポイントです。以下の実践テクニックを守れば、食材の鮮度と温度管理が安定します。

鮮魚や野菜の持ち帰りで鮮度を保つコツ

基本は「氷+密閉」です。食材はジッパーバッグに入れて水濡れを防ぎます。

- 底に溶けにくいブロック氷を敷き、その上に袋詰めした食材を置きます。

- 隙間がある場合はタオルや新聞紙で簡易パッキンを作り、冷気漏れを抑えます。

- 車載時は直射日光を避け、箱外側を毛布やシートで覆うと効果的です。

冬キャンプの「凍結対策」:飲料・食材を守る保温活用

夜間の凍結を避けたいときは、飲料や調味料をまとめて箱内に入れます。

- 下にマットや板を敷き、地面からの冷気を遮断します。

- 保冷剤と氷を併用すると温度安定性が上がり、結露や匂い移りが減ります。

- 夜間は前室や車内など風を避ける場所に置き、蓋の開閉を最小限にします。

使用後は排水して中性洗剤で洗い、日陰で完全に乾かしてから保管してください。薄い箱は外側にアルミシートを巻くと断熱補強になります。

アウトドアごみ箱としての再利用アイデア

蓋つきの発泡容器は、キャンプやピクニックで出る生ゴミのにおい対策に適しています。密閉性が高ければ、現地でも匂いが漏れにくく安心して使えます。

生ゴミのニオイを抑える使い方と洗浄・乾燥のポイント

まず、生ゴミは防臭袋や二重袋に入れてから容器に収めます。蓋の合わせ面にキッチンペーパーを挟むと密閉効果が上がります。

投入前に水分を切り、底に新聞紙や猫砂を敷くと吸湿・消臭に役立ちます。夏は凍らせた保冷剤を同梱すると庫内温度が下がり、腐敗臭を抑えられます。

- 動物対策:就寝時は車内や前室へ移動し、外側をゴミ袋で二重化。

- 清掃:中身を捨て、ぬるま湯と中性洗剤で洗い、よくすすぐ。

- 消臭処理:しつこい匂いは重曹か酸素系漂白剤でつけ置き。

使用後は日陰で完全に乾燥させると雑菌やカビを防げます。厚手の箱は保温性能と防臭性が高く、ゴミ箱として特に向いています。

プランターや緩衝材として使うDIYアイデア

排水穴と通気の作り方

底面に10〜15mmの穴を複数開けて排水を良くします。周囲に縦スリットを入れると空気の流れが生まれ、根腐れを防げます。

底には鉢底石の代わりに割った発泡片を敷くと軽量で排水層が確保できます。外装を布や木目シートで覆うと見た目も保ち、日焼けも和らぎます。

宅配・引越しで使う緩衝材へのリメイク

カッターで角材状やコの字形に切り出せば、家電や食器の保護に使えます。ビーズ片や薄板片は空間充填に優れ、送料増を抑えつつ衝撃吸収を高めます。

厚みと強度の見極め方

- 側面を押してへたりにくければ厚手を選ぶ。

- ビーズの密度が高いほど耐久性と保護力が上がる。

- 軽用途なら100均品で十分だが、屋外長期や重い荷物には厚手の魚箱等が向きます。

安全に加工・処理するための基本

発泡カッター等の工具選びと静電気・粉の対策

発泡カッター(熱線式)は粉の発生が少なく、直線・曲線ともに切りやすいです。通常のカッターを使う場合は粉が出やすい点に注意してください。

作業時は防塵マスク、手袋、エプロンを着用し、養生シートで作業場を囲います。切断は低速・少圧で進めるとビーズのちぎれを減らせます。

破砕・小型化するときの注意点(袋の使用・後片付け)

小型化や破砕は大きなゴミ袋の中で行い、破片の飛散を抑えます。作業後は霧吹きで軽く湿らせると静電気が減り、床や工具に付いた粉が集めやすくなります。

掃除は掃除機で回収し、火気や高温器具の近くでは絶対に作業しないでください。子どもやペットが近づかない場所で保管し、安全第一で進めましょう。

日本での正しい処分・リサイクルの進め方

容器として使われた発泡素材は、適切に分別すれば高い割合でリサイクルに回せます。2000年4月から家庭から出る使用済み発泡スチロールは容器包装リサイクル法の対象になり、多くの自治体で「その他のプラ容器包装」として回収されています。

自治体ルールと容器包装法の要点

家庭系は自治体の区分に従い、汚れを落として乾かして出すのが基本です。再商品化費用は特定事業者が負担する仕組みなので、消費者は分別で協力します。

高リサイクル率を支える仕組み

- JEPSAのネットワークとエプシー・プラザが中間処理と小口回収を支援。

- 2018年には発泡のリサイクル率が約91%を記録。

- 家電包装材の回収支援も進んでいます。

事業系の処理の流れ

事業所では素材別に分別し、減容機で圧縮して中間処理へ送ります。卸売市場では現場で塊化してからリサイクル業者へ渡す例が一般的です。

コストと環境負荷を下げる工夫

減容で体積を大幅に下げれば、運搬と保管のコストをすぐに削減できます。

減容機の活用で運搬コストを削減

減容機(例:スチロス)は約1/25まで圧縮できます。これにより収集頻度と車両回数を減らせます。

- 圧縮塊の規格化でパレット積みが容易になります。

- 保管スペースが減り、倉庫費用を抑制できます。

- 電力効率が良い機種はランニングコストが低めです。

サーマルリサイクルとエネルギー回収

汚れや破片で物質リサイクルが難しい場合、サーマルで熱を回収する選択があります。

事業所内の樹脂燃料ボイラで回収熱を活用すれば、廃棄・輸送・エネルギーのトータルコストを下げられます。

2024年物流問題を踏まえた収集・運搬の最適化

輸送単価が上昇する今、荷姿最適化とミルクラン化で配車効率を上げましょう。

分別精度向上や乾燥徹底は、減容機の詰まりを防ぎ処理品質を高めます。

結論

手元の発泡素材の箱は、ちょっとした工夫で長く使えます。

クーラーボックスやアウトドアのごみ箱、プランター、緩衝材と段階的に使い分けることで、暮らしの利便性と環境負荷の低減が両立します。

衛生管理と乾燥を守り、性能が落ちたら自治体ルールに従って分別してください。家庭は容器包装リサイクル法に沿い、事業は分別・減容・中間処理でJEPSAやエプシー・プラザの流れに乗せましょう。

減容機やサーマル回収を組み合わせれば、物流コストの上昇にも対応できます。本記事で示した実践を一つずつ試し、持続可能な使い方と資源循環を目指してください。