現代の住空間では、伝統的な美意識と機能性が調和したデザインが注目されています。自然素材の温もりとシンプルなフォルムを組み合わせることで、落ち着きのある洗練された雰囲気が生まれます。

最近人気のスタイルでは、無垢材のテーブルにスリムなチェアを組み合わせる手法がよく用いられています。照明選びでは、和紙の柔らかな光とモダンなシェイプを融合させたデザインが効果的です。

この記事では、具体的なレイアウトのコツや素材選びのポイントを解説します。ニュートラルカラーを基調に、アクセントカラーで季節感を演出する方法など、すぐに実践できるアイデアを多数ご紹介します。

後半では、実際のインテリア事例をもとにした空間作りのヒントを詳しくお伝えします。家具の配置バランスや小物の使い方を通して、自分らしい表現を見つける方法を探っていきましょう。

和モダンインテリアの基本と魅力

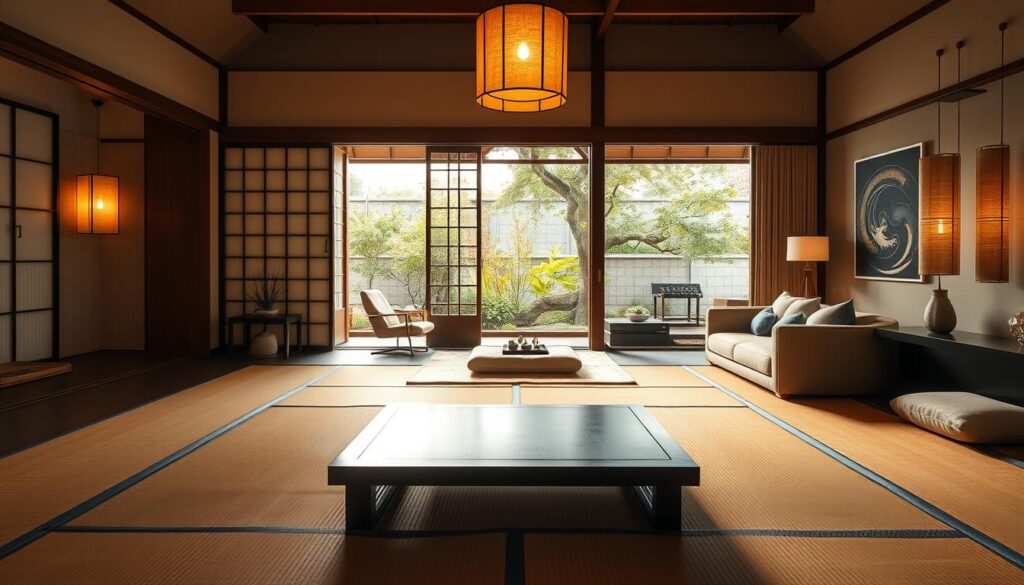

伝統的な日本文化と現代生活が交わる空間デザインが、新たな価値を生んでいます。このスタイルでは、歴史ある素材と機能的なデザインが調和し、心落ち着く環境を作り出します。

和の伝統美と現代の融合

障子に越前和紙を採用する例が典型的です。光を柔らかく拡散させる特性を活かしつつ、枠にはスリムな金属を使用。伝統技術と現代素材の組み合わせが特徴的です。

畳の縁を革新的な柄に変更する手法も人気です。従来のい草の質感を残しつつ、幾何学模様で新鮮な印象を与えます。こうした工夫が、古き良き要素を現代生活に溶け込ませます。

インテリアトレンドとの関係

世界的なサステナブル思考がこのスタイルを後押ししています。無垢材や漆喰など自然素材の使用が、環境配慮と美観を両立させる点が評価されています。

ミニマリスト志向とも相性が良いのが特長です。必要最小限の家具配置と収納計画が、すっきりとした空間を実現。心の余白を作るデザインが、現代人のニーズに合致しています。

おすすめのポイントは、季節ごとの変化を楽しめることです。春夏は麻素材のカーテン、秋冬は羊毛ラグを追加するなど、小変更で雰囲気を更新できます。

和モダン 雑貨 部屋 コーディネート

効果的な空間作りでは、アイテム選びと配置のバランスが重要です。まず素材選びから始めてみてください。自然素材の風合いを残した陶器や木製トレイが、上質な雰囲気を作り出します。

雑貨選びのポイント

アイテム選定では「3:7の法則」が効果的です。伝統的な要素を3割、モダンなデザインを7割の比率で組み合わせてみてください。例えば藍染めのクッションカバーに、金属製のスタンドライトを組み合わせる方法があります。

色の統一感を保つコツとして、ベースカラーを決めておくことが大切です。壁や床の色調に合わせた小物を選ぶと、まとまりのある空間になります。季節ごとにアクセントカラーを変える手法もおすすめです。

配置の工夫とアクセント

視覚的な広がりを作るには、高い位置にアイテムを配置してみてください。棚の上部に細長い器を並べるだけで、空間に垂直方向の動きが生まれます。対角線上に植物を置く手法も効果的です。

照明の使い方として、スポットライトで注目ポイントを作る方法があります。展示したい雑貨の上に小型ライトを設置すると、立体的な陰影が生まれます。こうした工夫が、日常空間を特別な場所に変えます。

部屋作りに役立つ基礎知識

空間デザインの成功は色と素材の調和から始まります。3色ルールを基本に、伝統色と自然素材を組み合わせることで、バランスの取れた環境が生まれます。

カラーコーディネートの基本

70:25:5の比率が効果的です。壁面にベージュ、家具に茶色、小物に深緑を選ぶと統一感が生まれます。季節ごとにアクセントカラーを変えると新鮮な印象に。

伝統色の活用例として、藍色のカーテンと障子の白がおすすめです。畳の緑と漆喰壁の組み合わせは、和の情緒を現代風にアレンジします。

- ウォームトーンを基調に明度差で立体感を演出

- クールカラーは小面積で清涼感をプラス

- 自然光の入り方で色見えを確認

素材とデザインの選定方法

無垢材と和紙の組み合わせが基本です。木目の温もりと透光性のある素材が、柔らかな陰影を作ります。金属製の照明器具を加えると現代感がアップ。

実践例として、楢材のテーブルにガラス製の花器を配置してみてください。伝統的な組子細工とシンプルなフォルムの椅子が調和する例も参考になります。

素材選びのポイントは「触感と視覚のバランス」です。い草のラグに麻布のクッションを組み合わせると、自然素材ならではの質感が際立ちます。

リビングにおける和モダンの活用法

生活の中心となる空間で伝統と現代の調和を実現するには、機能性と美観のバランスが鍵となります。低めのソファと畳コーナーを組み合わせる方法が、最近注目されています。

空間のレイアウトと家具配置

家具配置では「見えない境界線」を作ることが大切です。背の高い棚を壁際に集め、中央に可動式の座卓を配置する手法が効果的です。視線が自然に流れるように、家具の高さを段階的に変化させてみましょう。

具体的な例として、窓側に畳ベンチを設置する方法があります。座りながら外の景色を楽しめるだけでなく、収納スペースとしても活用できます。家具の脚部に金属素材を使うと、重厚感を軽減できます。

照明と小物のアクセント

間接照明を3段階に分ける手法がおすすめです。床置きランプ・壁面照明・天井照明を組み合わせることで、立体感のある明かりが生まれます。和紙を使ったペンダントライトは、光の拡散が柔らかく目に優しい特徴があります。

アクセントとして格子模様のクッションカバーを追加してみてください。伝統的な意匠を現代的に解釈したデザインが、空間にリズムを与えます。植物を入れる際は、枝ぶりが美しい観葉植物が適しています。

和室をモダンにリフォームするコツ

伝統的な空間を現代生活に適応させるには、機能性と美観のバランスが重要です。古い要素を活かしながら新しい価値を生み出す方法を、具体的なアイデアと共にご紹介します。

畳や障子の新たな使い方

畳の表面を裏返す方法が費用対効果に優れています。傷んだ部分だけを交換するのではなく、全面を反転させることで、新品同様の清潔感を実現できます。琉球畳に変更する場合、6畳の部屋で7万円程度から施工可能です。

障子をガラス入りに改造する手法が人気を集めています。採光量を保ちつつ断熱性を向上させ、掃除の手間を軽減します。枠材にアルミを使用すると、耐久性が向上します。

- 押入れをクローゼット化:収納効率を3倍に改善

- 小上がりスペース作成:段差で空間を区画分け

- 床材の高さ調整:段差解消で安全性向上

現代家具を配置する際は、色調の統一が鍵となります。無垢材のテーブルに金属製チェアを組み合わせるなど、素材の対比を意識してみてください。照明選びでは、間接光を多用すると落ち着いた雰囲気を作れます。

実際にリフォームをした方からは「動線がスムーズになった」「伝統の良さを残しつつ使いやすくなった」との声が寄せられています。古材を再利用するなど、サステナブルな視点も取り入れてみましょう。

洋室との違いと融合のポイント

現代住宅では異なるスタイルの空間を共存させる新しい価値が生まれています。床材や家具配置の特徴を理解することで、双方の良さを活かしたデザインが可能になります。

特徴の対比と調和の技術

洋室はフローリングと可動式家具が特徴で、開放感のあるレイアウトが可能です。反対に畳敷きの空間では、自然素材の調湿作用と落ち着きが特長として挙げられます。両者を組み合わせる際は、素材感の共通点を見つけることが重要です。

具体的な手法として、リビングの一角に小上がりスペースを設ける方法があります。琉球畳を使えば洋室の床面に直接敷けるため、季節ごとの模様替えも簡単です。壁面の色調を統一することで、異なる床材が自然につながります。

照明選びでは和紙シェードのペンダントが効果的です。洋風のダイニングテーブルと組み合わせると、柔らかな光が異素材の調和を助けます。カーテンは麻布を選び、障子風のスクリーンを併用するのもおすすめです。

- 床材の境界にデコレーションボードを設置

- 収納家具で空間を仕切らず視線をつなぐ

- 装飾品は両スタイルで共通の自然素材を採用

バランスを保つコツは「7:3の比率」です。メインスタイルを決め、アクセントとして異なる要素を加えることで、個性と統一感を両立させましょう。

おすすめ和モダン雑貨の選び方

人気アイテムの特徴

優れた製品には3つの共通点があります。まず手触りの良い天然素材を使用し、シンプルなデザインで長く愛用できる点。例えば再生木材を使ったトレイは、経年変化が味わい深い特徴があります。

機能性を兼ね備えたデザインも人気の秘密です。折り畳み可能な和紙ランプシェードなら、収納時にかさばりません。アンティーク調の金具を使った小物入れは、実用性と装飾性を両立します。

購入時のチェックポイント

最初に製品サイズを実測しましょう。カタログ数値と実物の印象が異なる場合があります。スマートフォンで空間写真を撮り、画面越しにサイズ感を確認する方法が効果的です。

素材の耐久性も要確認項目です。天然木材なら防虫加工の有無を、和紙製品は耐水コーティングの状態をチェック。色調は自然光下で確認すると、実際の空間での見え方が分かります。

長く使うためのコツとして、手入れ方法を事前に確認しましょう。簡単なお手入れで美観を保てる製品が、生活スタイルに合った選択肢となります。

和とモダンの素材を融合させるテクニック

異なる時代の素材を組み合わせることで、唯一無二の空間表現が可能になります。自然の持つ有機的な質感と、工業技術が生み出す精密さが調和する時、新たなデザインの可能性が広がります。

自然素材の活用事例

竹の炭化処理が良い例です。高温処理で硬化させた素材を家具に使用すると、耐久性が向上しながら風合いを保持できます。和紙をLED照明と組み合わせる手法も効果的で、柔らかな光拡散を実現します。

木材の加工例では、無垢材にUVコーティングを施す方法が注目されています。自然の木目を生かしつつ、汚れや傷に強くなる点が特徴です。床材に採用すれば、掃除の手間を減らしながら温もりを演出できます。

現代的な加工のポイント

金属表面の特殊処理技術が進化しています。鋼板にオレンジオイルを塗布すると、深みのある質感が生まれます。伝統的な左官技術と組み合わせれば、壁面に独自のテクスチャーを作り出せます。

最新の事例では、3Dプリント技術で伝統文様を再現する試みも。樹脂素材で組子細工を制作し、軽量化とコスト削減を両立しています。こうした技術革新が、新しい表現方法を生んでいます。

- 漆喰壁に撥水加工:湿気対策と美観の維持

- 竹集成材の家具:強度アップとデザインの自由度向上

- 再生ガラスの小物:エコ素材でモダンな表現

収納と家具のコーディネート術

空間の統一感を生むには、家具と収納の関係性を設計することが重要です。高さや素材の調和を意識することで、自然と視線が流れる洗練された環境が作られます。

低め家具の効果と魅力

床から30cm程度の高さの家具を使用すると、天井の高さが強調されます。例えば無垢材のローテーブルを中央に配置し、座椅子を組み合わせる方法が効果的です。視界が遮られないため、6畳の部屋でも広々とした印象に。

実践的なポイントは3つあります。

- 大型家具は壁際に集約し動線を確保

- 収納ボックスの高さを家具と揃える

- 透明素材の小物入れで圧迫感を軽減

素材選びでは天然木材と麻布を組み合わせると、温もりと清涼感のバランスが取れます。照明器具の高さを低めに設定すれば、柔らかな陰影が空間を演出します。

実際の事例では、本棚とチェストの高さを統一した例が参考になります。同じ色調の収納アイテムを並べるだけで、すっきりとした印象が生まれます。季節ごとに収納位置を見直す習慣もおすすめです。

空間の広がりを演出する工夫

限られた面積でも開放感を生むには、視線の動きを設計する視覚技術が効果的です。壁面と家具の距離を調整し、奥行きを強調する方法から始めてみましょう。

レイアウトの工夫と視覚効果

家具配置の基本は「壁から30cm離す」ことです。例えばソファを窓際から引き離すだけで、光の通り道が生まれます。天井高を感じさせるには、背の低いチェストを対角線上に配置する手法が参考になります。

ミラーの使い方が重要なポイントです。床置き型の全身鏡を窓の反対側に設置すると、自然光が反射して明るさが2倍に。兵庫県の改修事例では、折れ曲がる壁面に鏡面パネルを採用し、空間の連続性を演出しています。

- 照明レベルを3段階に分ける:間接光・作業灯・アクセント照明

- 透明素材の小物入れで圧迫感を軽減

- 縦方向のラインを作る細長い観葉植物

実践的なコツとして、メインウォールに濃色を使わないことが挙げられます。淡いベージュを基調にし、奥行きを感じさせるグラデーションを形成します。モダンなインテリアを採用する際は、家具の脚部を細くするだけで軽やかな印象に。

すぐに試せる方法として、カーテンレールを窓枠より20cm広く取ることをおすすめします。開口部が大きく見える効果で、空間のスケール感が向上します。これらの工夫を組み合わせれば、6畳の部屋でもゆとりある雰囲気を作れます。

小物とアクセントで部屋を彩る方法

空間に立体感と奥行きを生むには、色と小物の戦略的な配置が鍵となります。全体の7割を占めるベースカラーに、5%のアクセント色を加えるだけで、洗練された印象に仕上がります。

アクセントカラーの使い方

高明度の青を選ぶと、自然光で色が引き立ちます。窓辺に置いた深緑の植木鉢に、芥子色のクッションを組み合わせるだけで、視覚的なリズムが生まれます。

実践例として、無彩色の空間に銅製トレイを配置する方法があります。素材の質感差が生む陰影が、洗練されつつ温もりある雰囲気を作ります。照明の当たり方で色の見え方が変わるため、夜間のチェックが重要です。

- 季節ごとに変える3色パレット:春は桜色・若竹色・白

- 小物の黄金比:高さ30cm以下のアイテムを3点配置

- 対比テクニック:陶器の質感×金属製スタンド

インテリアでは、床から90cmの高さに注目ポイントを作ると効果的です。壁面のアクセント棚に朱色の器を置き、下部に同系色のラグを敷くだけで統一感が生まれます。

実例で見る和モダンインテリア

空間作りのアイデアを具体化する際、実際の成功例から学ぶことが効果的です。京都の町家を改装したカフェでは、梁材を活かした天井デザインとミニマル家具が調和しています。古材の風合いを残しつつ、照明に金属パーツを採用した点が特徴的です。

参考事例と実践例の紹介

神奈川県の住宅事例では、床の間を現代風にアレンジしています。伝統的な框縁をステンレスで再現し、床柱には焼杉板を採用。素材の対比が生む緊張感が、新旧の融合を象徴しています。

具体的なポイントを3つ紹介します。

- 建具の格子模様を照明デザインに転用

- 畳コーナーに可動式デスクを配置

- 漆喰壁に映える銅製アクセント品

大阪のアパート改修例では、収納家具で空間を仕切る手法が参考になります。桐材の衣装ケースを間仕切り代わりに配置し、上部に観葉植物を吊るすことで立体感を演出。自然光の通り道を意識したレイアウトが成功要因です。

実際に施工した方の声では「古い建具を現代風に生かすコツが分かった」との感想が寄せられています。既存の要素を活かしながら、機能性を向上させる工夫が重要です。

部屋作りの失敗を避けるポイント

空間デザインでよくある失敗は、計画不足から生まれます。実際の事例から学び、効果的な対策を理解しましょう。特に色選びと配置のバランスが崩れると、居心地の悪い空間になってしまいます。

失敗事例から学ぶ注意点

過去の事例では、床材と壁紙の色温度が不一致で圧迫感が生じたケースがあります。暖色のフローリングに青系の壁を組み合わせた結果、空間が分裂した印象になってしまいました。改善策として、3色ルールを厳守し色見本で確認することが重要です。

よくある失敗パターンを3つ紹介します。

- 大型家具の配置過多で動線が妨げられる

- アクセントカラーを5%以上使用して統一感を損なう

- 自然光の入り方を考慮せず暗い印象に

事前チェックリストを作成するのが効果的です。色見本帳で照明下の色を確認し、配置図面で動線をシミュレーションしましょう。素材の組み合わせでは、2種類までに絞ると調和しやすくなります。

成功のコツは「実際の空間でテストする」ことです。サンプル材を置いて3日間過ごし、違和感がないか確認してみてください。イメージした通りの空間を実現するために、計画的に進めることが大切です。

季節ごとのコーディネート術

季節の移り変わりと共に空間の表情を更新することで、新鮮な気分を保つことができます。色と素材の組み合わせ方を工夫すれば、わずかな変更で雰囲気をがらりと変えられます。

春夏の明るいアレンジ

春先には薄いベージュを基調に、若竹色のクッションを加えてみましょう。麻布のカーテンとガラス製の小物を組み合わせると、光が反射して明るさが増します。床材にはコルクマットを敷くと、素足で過ごしやすい空間に。

夏場は涼しげな水色をアクセントに使うのがおすすめです。籐製のランプシェードに氷紋模様の器を置くだけで、視覚的に温度が下がったように感じられます。植物は葉の形がシャープな観葉植物を選ぶと清涼感がアップします。

秋冬の落ち着いたアクセント

秋には焼き栗色のラグを敷いて、深みのある雰囲気を作りましょう。和紙の照明にオレンジ系の電球を使うと、柔らかな光で温もりを演出できます。収納棚に木の実を入れた器を飾るのも効果的です。

冬場は羊毛のブランケットと漆器の小物が活躍します。壁際に赤茶色の屏風を立てかけるだけで、空間に奥行きが生まれるのを感じられます。照明の位置を低めに設定すると、落ち着いた陰影が強調されます。

季節ごとの変化を楽しむコツは、メインアイテムを変えずに小物だけ更新することです。3色ルールを守りながら、5%のアクセントカラーで個性を出してみましょう。自然素材を多用することで、季節感がより際立ちます。

和モダンインテリアに最適な照明と壁面装飾

空間の印象を決定づける要素として、光と壁面の調和が近年注目を集めています。伝統素材と現代技術を融合させた照明器具が、居心地の良い陰影を作り出します。

和紙照明の魅力

京都の工房で作られる手漉き和紙ランプが人気です。2枚の和紙を接着し、切り絵模様を挟む技法で、柔らかな光の拡散を実現します。LED光源と組み合わせることで、省エネ性と情緒ある雰囲気を両立させます。

実践例として、背の低いフロアライトに和紙シェードを採用する方法があります。床から50cmの高さに設置すると、光が壁面をなぞるように広がります。リビングのメイン照明として使う際は、調光機能付きがおすすめです。

壁面装飾で作る雰囲気演出

木目調パネルと格子戸を組み合わせる手法が効果的です。縦格子のパターンが光を分割し、時間帯ごとに変化する陰影を楽しめます。素材選びのポイントは3つあります。

- 自然素材率70%以上で統一感を確保

- 凹凸加工で立体感を演出

- 反射率30%前後のマット調仕上げ

神奈川県の事例では、漆喰壁に銅板アクセントを配置しています。素材の質感差が生むコントラストが、モダンな印象に仕上げました。DIYで真似する際は、10cm四方のサンプルで光の反射を確認しましょう。

結論

空間デザインの可能性は、伝統と革新の交差点で広がり続けています。素材選びでは無垢材と金属の組み合わせ、照明計画では間接光の三段階活用といった具体策が、独自の世界観を形作ります。色の黄金比を守りつつ、季節ごとの小物で変化を楽しむ柔軟性が大切です。

実践的なコツとして、視線の動線を意識した配置術が効果的でした。対角線上に植物を置く手法や透明素材の収納活用は、すぐに試せる工夫です。京都の事例で紹介した梁材の活用法のように、既存の要素を現代風に解釈する発想が鍵となります。

これからの住空間作りでは、サステナブルな視点と個人の表現力がさらに重要に。自然素材の風合いを残しつつ、LED技術などの革新を取り入れるバランスが求められます。まずはクッションカバーやラグから始めて、少しずつ自分らしい空間を育ててみませんか。

時代を超えたデザインの調和が、新たな暮らしの質を高めます。今回ご紹介した手法をヒントに、皆様だけの特別な環境作りを楽しんでください。